解讀2024年重大科學問題 | 「中國境內古人類是否為現代中國人的祖先」

2024年7月11日

誰在害怕遺傳祖先?

2024年7月23日古DNA研究揭示高原西部古人群與高原內外部古人群的複雜互動歷史

2024年5月22日,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(以下簡稱“古脊椎所”)付巧妹研究員團隊通過與西藏自治區文物保護研究所等合作,針對青藏高原西部阿里地區古人群展開的古基因組研究,相關成果以“Ancient genomes revealed the complex human interactions of the ancient western Tibetans”為題於《當代生物學》(Current Biology)雜誌在線發表。

青藏高原西部阿里地區,是連接青藏高原、南亞和中亞的交界地帶,是潛在的早期人群交流通道。此前的研究證實,最晚在距今2300年,中亞人群相關遺傳成分已經影響到了這一區域,但更早之前該區域人群遺傳歷史,並不清楚。

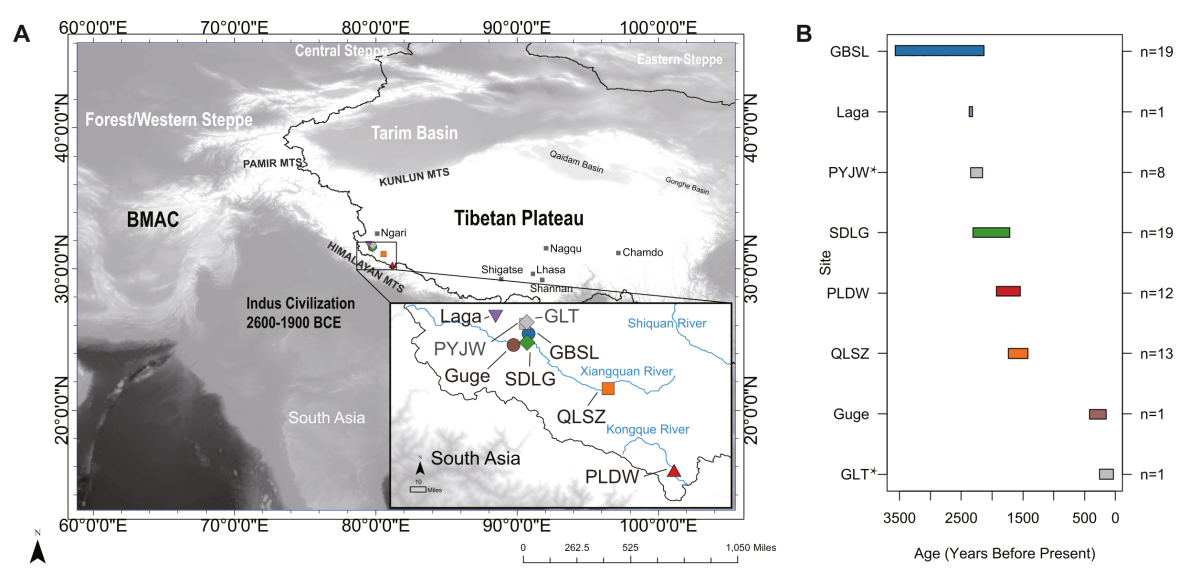

新研究在青藏高原西部阿里地區距今3500年至300年的6個遺址中,成功測序了共計65個個體的古基因組。新測序的數據覆蓋了高原西部最古老的距今3500年的格布賽魯早期墓葬,此後的格布賽魯晚期、拉噶、桑達隆果、普蘭多瓦、曲龍薩扎及古格王國遺址的樣本,結合已發表的阿里地區的數據,樣本的絕對年代跨度為距今3500年至150年(圖1),為系統性重建青藏高原西部地區距今3500年以來的人群遺傳演化歷史提供了基礎。

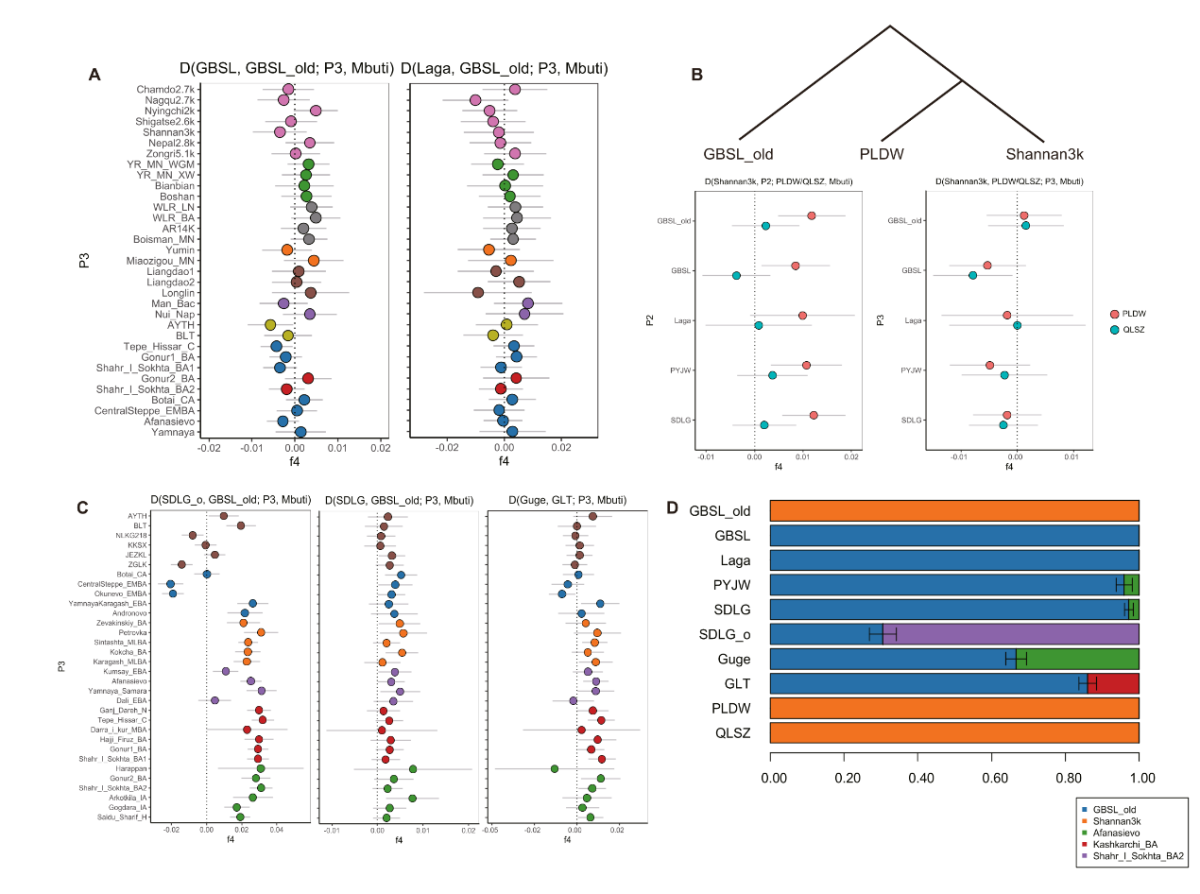

研究結果顯示高原西部古人群遺傳成分最接近高原南部古人群,且距今3500年至今主體遺傳成分始終保持穩定,同時也與高原內外部古人群之間存在複雜而頻繁的互動歷史。本研究是針對高原西部古人群的系統性、長時間尺度的古遺傳學研究,對於深入理解高原內部古人群之間及高原古人群與鄰近的南亞、中亞古人群的互動歷史具有重要意義。

一、高原西部古人群的遺傳特徵及高原內部古人群的互動

此前對高原西部古人群的遺傳歷史的了解極為有限,僅從一個距今2300年的遺址推測,西部人群和中亞人群發生過一定的遺傳交流,但具體發生交流的時間及其在高原西部的影響範圍並不清楚。此研究通過高原西部多個不同時空的遺址的遺傳信息,基本復原了其數千年的遺傳和交流歷史。

研究發現,距今3500年的阿里古人群與高原南部人群遺傳成分相似,並未攜帶額外的中亞或南亞的遺傳成分。這樣的遺傳成分在阿里西北部穩定地維持了一千餘年——距今2300年的格布賽魯晚期及拉噶人群,其遺傳成分幾乎與距今3500年的格布賽魯人群一致。也就是說,這個時期的阿里人群主要攜帶有高原南部古人群的遺傳成分,而中亞或南亞的遺傳成分要在更晚的時間才逐步影響到這一地區。

此後,也就是距今2300年開始,部分阿里西北部遺址中出現了中亞相關成分的信號,但直至距今150年中亞成分占比仍不足15%。總體來看,阿里本土遺傳成分在距今3500年至150年,始終占據主導(圖2)。

從阿里古人群的遺傳成分來看,高原內部也發生過多次人群擴散與交流。距今3500年高原南部及西部的古人群遺傳特徵已經高度相似,說明此前很可能已發生過自高原南部向高原西部的擴散。另外,相較阿里西北部人群,阿里東南部孔雀河至象泉河上游地區的距今1800年至1600年人群,受到了高原南部古人群的進一步影響。這說明可能早在7世紀初吐蕃向高原西部擴張之前,高原南部人群已經再次開始向西部擴張。綜上所述,高原南部與西部古人群之間的相互作用遠比歷史文獻所記載的要複雜,早在距今1800年之前已發生過多次的自高原南部向高原西部的人群擴張,並且這種人群擴張的遺傳影響呈現出與地理位置相關的梯度變化的模式。

二、高原西部古人群與高原外人群的互動過程

雖然距今2300年左右,中亞相關成分開始影響部分阿里人群,但中亞成分在這些人群基因組中所占比例較低(僅占小於5%的比例)。這些結果一方面為高原古人群與臨近新疆地區、中亞及南亞古人群的文化互動提供了遺傳學證據,另一方面也反映了這樣跨高原的文化互動其伴隨的人群遷徙和混合較為有限。

距今2000年開始,南亞相關遺傳成分也影響了阿里地區。有趣的是,影響阿里地區古人群的南亞相關遺傳成分,來自於定居在中亞地區的混合人群。這一人群在遺傳上攜帶中亞及南亞人群相關遺傳成分,但在文化上具有典型的南亞文化的因素。此前研究認為他們是南亞印度河流域文明遷徙至中亞地區定居的移民。這是首次發現南亞人群相關遺傳成分影響到了青藏高原地區的古人群,為探究高原古人群與印度河流域文明相關古人群的互動提供了線索。

公元9世紀,隨著吐蕃政權衰微,吐蕃王室後裔在阿里地區建立了古格政權,直到公元17世紀,古格王國覆滅。作為吐蕃世系的延續,古格王朝人群是了解吐蕃末代人群的遺傳特徵的重要窗口。本項目於古格王朝遺址中採集的一例古人類樣本,顯示出了受到中亞人群影響的信號,且基因組中中亞成分比例高達31%(圖2)。這一混合事件估計發生時間在公元1353年左右,恰好處於古格王朝繁盛的時期。這項新發現表明,除了歷史記錄中與南亞王國的聯繫,古格王朝還與中亞王國人群發生過人群交流與互動。

三、高原西部早期社群內人群親緣關係

新研究對高原西部早期遺址個體間的親緣關係進行了探索。在距今2300年的格布賽魯晚期墓葬中,發現了由一名父親及兩個兒子構成的二代家庭結構,同時該遺址與距今1800年的普蘭多瓦遺址主要為男性個體,且Y染色體單倍型多樣性顯著低於線粒體單倍型,說明二者可能是父系繼承為主導的社群。而距今1600年的曲龍薩扎墓葬中,則存在第二代與第三代後代通過母系親緣關係相連的家庭,展現了母系親緣關係在該家庭中的地位,結合性別比及父系母系遺傳多樣性模式,體現了相對均衡的父系母系繼承結構。新研究是對高原早期遺址人群個體親緣關係的首次探索,同時也期待未來更多樣本的研究,對這一問題進行更系統的挖掘。

青藏高原西部地區由於海拔高,自然環境惡劣,人類學及考古學研究相對薄弱,尤其是早期古人群的遷徙演化及其與臨近地區古人群的互動過程,此前研究存在較大空白。本研究通過遺傳學與考古學手段的結合,系統性地探究了高原西部古人群3500年前至今的人群遺傳演化過程。令人意外的是,高原西部古人群在主體遺傳成分自3500年前至今保持連續性的同時,與臨近的高原南部地區,高原外中亞及南亞地區的古人群也存在複雜而頻繁的互動。其中在高原內部,至少1800年之前高原南部人群就曾多次向西部擴張;而在跨高原方面,自2300年前中亞相關遺傳成分有限地影響了高原西部地區,至少1900年前南亞相關成分也影響到了這一區域古人群,並且古格人群也與中亞古人群有未被文獻記錄的複雜互動。此外,本課題還通過古DNA手段,探究了高原西部遺址中個體間親緣關係情況,並重建了部分早期遺址內部家庭結構。青藏高原是東亞連接中亞與南亞的橋樑,本研究的結果對於理解對高原古人群的遺傳特徵,及其與外部中亞及南亞古人群的遺傳與文化交流過程都具有重要意義。

本文的通訊作者為中國科學院古脊椎所付巧妹研究員,第一作者為古脊椎所博士研究生白帆、劉逸宸副研究員和西藏自治區文物保護研究所夏格旺堆研究員。本研究由國家自然科學基金、中國科學院項目資助。

論文鏈接: https://doi.org/10.1016/j.cub.2024.04.068